【中高・自然科学部】ロケット制作講座

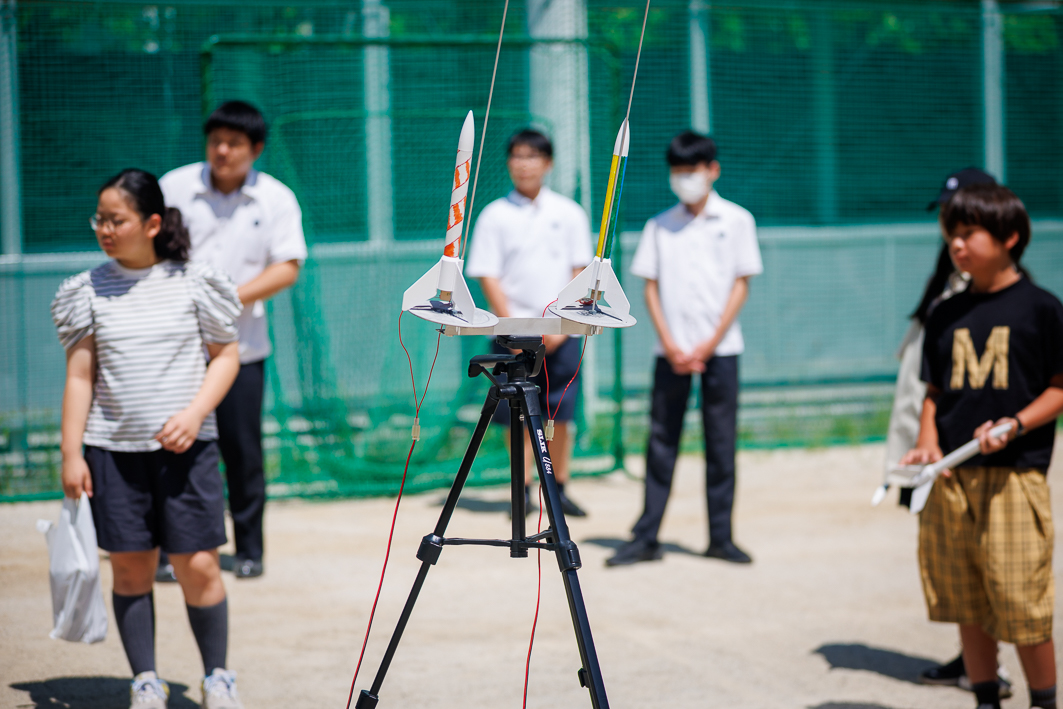

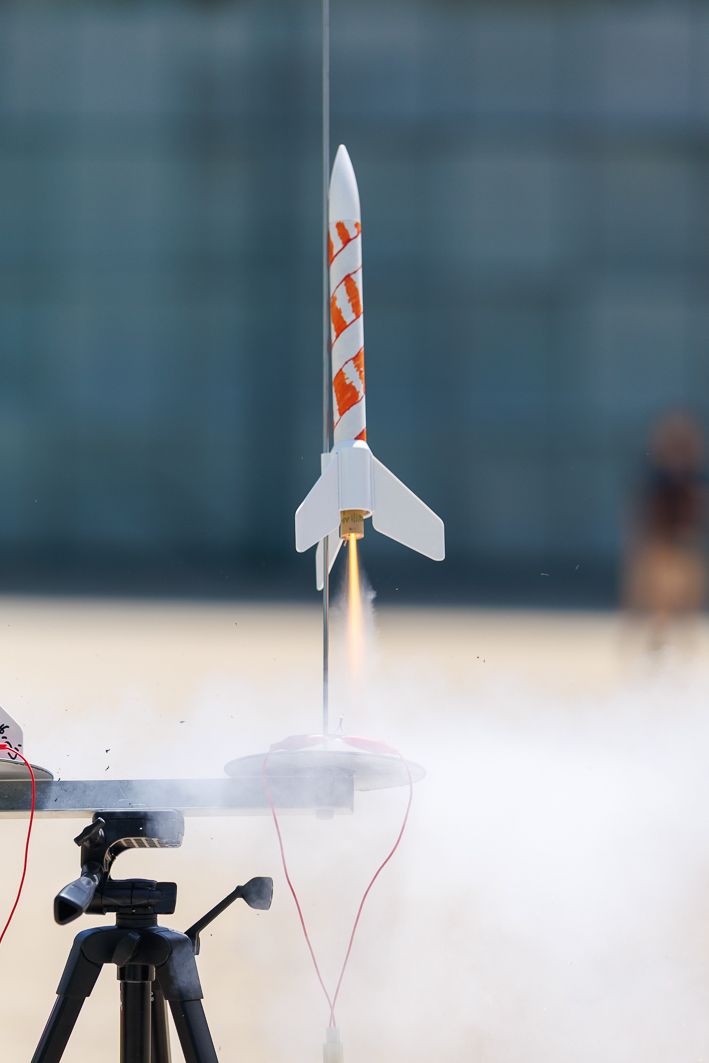

7月29日に小学生対象でロケット制作講座を行いました。

本校職員にはロケットマイスター(UEパートナー)がいます。

この資格は北海道の植松電機で行っている講習会に参加するともらえるものになっています。

実際、モデルロケットの打ち上げに関して資格を必要とはしていません。

このUEパートナーという資格は、資格というよりも植松電機さん(植松努さん)の考え方に共感しているパートナーの証のようなものだと思ってください。

さて、少し植松努さんの話をさせてください。

彼は北海道の工場で電磁石の製造、宇宙航空関連の研究を手がける傍ら、「どうせ無理」という言葉を社会からなくすことを目指し、全国で講演会やモデルロケット教室を開催しています。

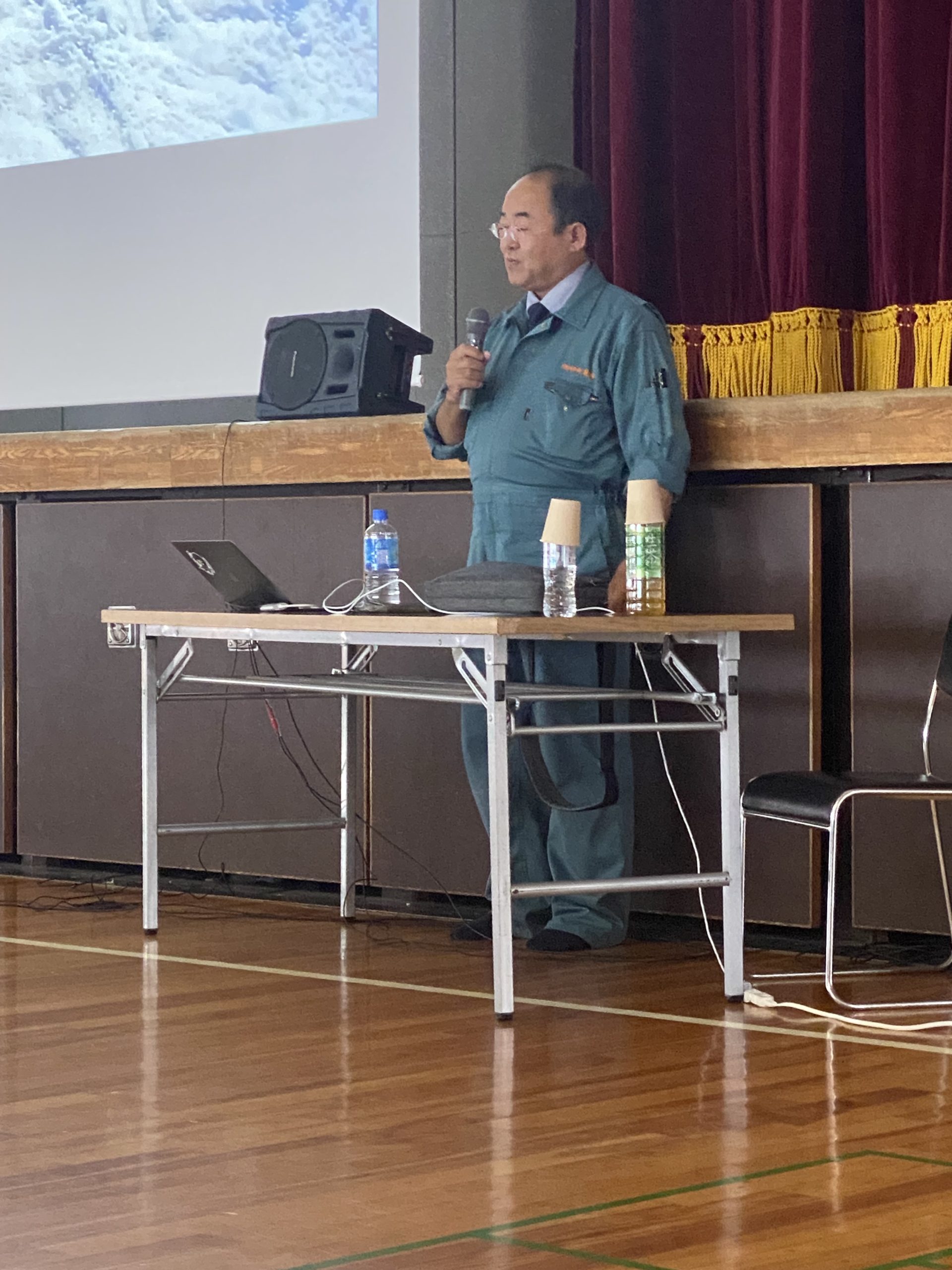

この写真は本校職員が植松電気でロケット打ち上げの講習を受けロケットマイスター(UEパートナー)」を取得したときの写真になります。

そして、私たち大成中学高等学校は、植松努さんの行っている「どうせ無理」をなくす活動をロケット教室を通してお手伝いさせていただいています。

以前、学校にも講演に来ていただいたこともあります。

植松さんの活動の根底には、母親から教わった「思うは招く」という言葉があります。 強く思い続ければ、それは実現するという信念が、彼の挑戦を支え、多くの人々に夢と希望を与えています。

植松さんが主催するロケット教室では、あえて詳しい作り方を教えません。参加者は説明書を読み、周りと相談し、試行錯誤しながら自分のロケットを完成させます。このプロセスを通じて、自ら考え、行動し、学ぶことの楽しさと、やり遂げたという達成感を味わってもらうことが目的です。

今回のロケット教室もその趣旨にならって行わせていただきました。

最初は戸惑っている児童もいましたが、自ら試行錯誤することでロケットを完成させていました。

彼は、指示されたことだけをこなす受動的な学びでは、本当の意味での自信は育たないと考えています。

自分で考え、挑戦し、時には失敗から学ぶ経験こそが、揺るぎない自信につながるのです。

植松さんは、自身の経験から「どうせ無理」という言葉が子どもたちの夢や可能性を奪ってしまうと警鐘を鳴らします。

彼自身、子供のころ「飛行機やロケットの仕事がしたい」という夢を教師に「どうせ無理」と否定された経験がありました。

しかし、彼は「やったこともない人が、なぜ無理だと決めるのか」と疑問に思い、夢を追い続けました。

今では北海道大学の永田晴紀氏と共にロケット開発を行っています。

この経験から、彼は「どうせ無理」という言葉をなくし、「だったらこうしてみたら?」という、可能性を広げる言葉を使う社会を目指しています。

世の中にある「どうせ無理」を1つでもいいから無くしていけるよう私たち静岡大成中学校高等学校も活動していけたらと考えています。

思うは招く

【新聞掲載に関して】

今回の取り組みを静岡新聞さんにも記事にしていただいたのでもし見れる方は見ていただけたら嬉しいです。

https://news.at-s.com/article/1772794